Памяти Александра Митрофановича Ковалева

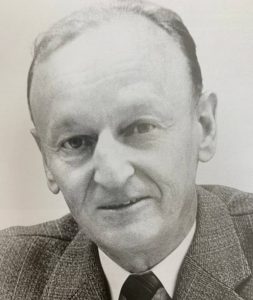

Сегодня исполнилось 102 года со дня рождения выдающегося советского и российского ученого-философа, специалиста по социальной и политической философии, одного из создателей современной российской политической науки, доктора философских наук, заслуженного профессора Московского университета, заслуженного деятеля науки РСФСР, академика Международной славянской академии наук, лауреата Ломоносовской премии Александру Митрофановичу Ковалеву.

Глубокое и обширное творческое наследие Александра Митрофановича Ковалева (он автор более 350 научных работ) широко изучается во всем научно мире. Его имя включено в изданный в США международный справочник «Кто есть кто в мире», а Кэмбриджский университет включил его в свой справочник «500 интеллектуалов мира».

Глубокое и обширное творческое наследие Александра Митрофановича Ковалева (он автор более 350 научных работ) широко изучается во всем научно мире. Его имя включено в изданный в США международный справочник «Кто есть кто в мире», а Кэмбриджский университет включил его в свой справочник «500 интеллектуалов мира».

В 1962 году Александр Митрофанович возглавил первую в стране кафедру научного коммунизма, созданную при его непосредственном участии. В 1963 году защитил докторскую диссертацию «Ленинская теория социалистической революции и современность». На протяжении 30 лет руководил отделением научного коммунизма философского факультета МГУ, переименованного впоследствии в отделение социально-политических наук. На данном отделении были представлены кафедра мирового коммунистического движения, кафедра теории коммунистического воспитания, кафедра социологии и кафедра истории социалистических учений, а также лаборатория. Впоследствии на базе кафедр социологии и коммунистического воспитания был создан социологический факультет МГУ. После 1989 года с образованием отделения политологии на философском факультете Александр Митрофанович Ковалев являлся его ведущим профессором. По воспоминаниям его коллег и учеников «по сути, уже в советский период профессором А. М. Ковалевым закладывались основы, как он впоследствии называл, новой философии, предлагалась расширительная трактовка предметных полей политологии и социологии».

В 2008 году перешёл на новообразованный факультет политологии МГУ, где продолжил научно-педагогическую деятельность в должности профессора кафедры истории и теории политики.

В 2008 году перешёл на новообразованный факультет политологии МГУ, где продолжил научно-педагогическую деятельность в должности профессора кафедры истории и теории политики.

В 2013 году, к 90-летию Александра Митрофановича факультетом политологии МГУ имени М.В.Ломоносова и Издательством Московского университета была издана посвященная ему книга «А. М. Ковалев. Избранное. Воспоминания об А. М. Ковалеве», в котором были представлены отдельные фрагменты из основных произведений ученого  «по основным направлениям его исследований, в центре которых были научные проблемы политологии и их внедрение в политическую практику», также воспоминания о нем его учеников, друзей и коллег.

«по основным направлениям его исследований, в центре которых были научные проблемы политологии и их внедрение в политическую практику», также воспоминания о нем его учеников, друзей и коллег.

К годовщине со дня рождения нашего выдающегося ученого сегодня мы публикуем замечательную статью из этой прекрасной книги за авторством доктора политических наук, заведующего кафедрой российской политики факультета политологии МГУ имени М.В.Ломоносова, почётного профессора Московского университета Валерия Ивановича Коваленко, в которой он делится своими личными воспоминаниями о своем учителе.

заведующий кафедрой российской политики факультетf политологии МГУ имени М.В.Ломоносова, заслуженный профессор Московского университета, доктор философских наук

ПАМЯТИ УЧИТЕЛЯ

Чем больше человек работает в системе высшей школы, тем больше он начинает понимать, ощущать даже, одно великое преимущество своей профессии. Это чувство единения учителей и учеников. И самое главное – если в начале своего профессионального пути жизнь сводит тебя с человеком, беззаветно преданным духу научного творчества, ищущим новые пути в осмыслении и познании действительности. С профессором, который и в своих учениках поддерживает стремление к самостоятельному научному поиску, свободному от схоластического восприятия и интерпретации устоявшихся представлений. Таким человекам для меня, как и для многих других, стал Александр Митрофанович Ковалев.

В его биографии отразилось все то непростое, что задавалось политическим пространством  и временем жизни его поколения. Паренек из белорусской глубинки, страстно желающий учиться, он поступает в ИФЛИ. С началом Великой Отечественной войны добровольцем уходит на фронт и с боями проходит путь от Сталинграда до Вены. После победы возвращается в МГУ им. М.В. Ломоносова и более 60-ти лет жизни отдает служению университету. Невольное, возможно, осознание того, что из его сверстников домой вернулись только 3 процента ушедших на войну, рождает в нем исключительное чувство ответственности за судьбы университета, отечественной науки. А. М. Ковалев погружается в напряженную деятельность, становится лидером среди студентов. И эту готовность активного подключения к новому, еще не определившемуся, а значит, неизбежно проблемному в профессиональном и личном плане Александр Митрофанович проносит через всю свою жизнь.

и временем жизни его поколения. Паренек из белорусской глубинки, страстно желающий учиться, он поступает в ИФЛИ. С началом Великой Отечественной войны добровольцем уходит на фронт и с боями проходит путь от Сталинграда до Вены. После победы возвращается в МГУ им. М.В. Ломоносова и более 60-ти лет жизни отдает служению университету. Невольное, возможно, осознание того, что из его сверстников домой вернулись только 3 процента ушедших на войну, рождает в нем исключительное чувство ответственности за судьбы университета, отечественной науки. А. М. Ковалев погружается в напряженную деятельность, становится лидером среди студентов. И эту готовность активного подключения к новому, еще не определившемуся, а значит, неизбежно проблемному в профессиональном и личном плане Александр Митрофанович проносит через всю свою жизнь.

В начале 1960-х гг. молодому профессору предлагают возглавить первую в СССР кафедру научного коммунизма. Сегодня, конечно, по-разному можно оценивать этот факт биографии А. М. Ковалева и его сподвижников; по-разному, и чаще всего негативно, он и оценивается. Полагаю, что от адекватного взгляда на эту проблему мы еще далеки, а такой взгляд возможен только в случае необходимой увязки с историческим контекстом протекания научных и политических процессов в стране того времени. Только в начале 1980-х гг. прозвучала знаменитая фраза Ю. В. Андропова: «Мы не знаем общества, в котором живем», тем более знаменательная, что исходила она из уст руководителя монопольно правящей партии – первого лица в государстве. Но уже в годы, годы «оттепели», многим ответственно мыслящим людям, в том числе и в рядах научной общественности, становилось все более понятно, что сложившиеся обществоведческие структуры нуждаются в серьезной перезагрузке, что необходимо все более объемно включать актуальную проблематику в предметное поле исследовательского анализа.

В начале 1960-х гг. молодому профессору предлагают возглавить первую в СССР кафедру научного коммунизма. Сегодня, конечно, по-разному можно оценивать этот факт биографии А. М. Ковалева и его сподвижников; по-разному, и чаще всего негативно, он и оценивается. Полагаю, что от адекватного взгляда на эту проблему мы еще далеки, а такой взгляд возможен только в случае необходимой увязки с историческим контекстом протекания научных и политических процессов в стране того времени. Только в начале 1980-х гг. прозвучала знаменитая фраза Ю. В. Андропова: «Мы не знаем общества, в котором живем», тем более знаменательная, что исходила она из уст руководителя монопольно правящей партии – первого лица в государстве. Но уже в годы, годы «оттепели», многим ответственно мыслящим людям, в том числе и в рядах научной общественности, становилось все более понятно, что сложившиеся обществоведческие структуры нуждаются в серьезной перезагрузке, что необходимо все более объемно включать актуальную проблематику в предметное поле исследовательского анализа.

Вынося за скобки оценку идеологической нагрузки тогдашней обществоведческой подготовки, можно однозначно констатировать, что существующие направления с этой задачей не справлялись, более того, такая задача (как явно выраженная цель) перед ними не ставилась в принципе. Конституирующей дисциплиной в обществознании выступала история КПСС. Небезынтересные, быть может, сами по себе сюжеты борьбы большевиков с меньшевиками, «отзовистами» и троцкистами и прочими были здесь доминантными. Проблемы и перспективы развития страны декларативно излагались в учебниках лишь в дополняемых от съезда к съезду главах. В учебных курсах исторического материализма в качестве дополнительных формулировались, конечно, вопросы, как бы призванные осовременить проблематику (типа – «Базис и надстройка в условиях социализма» и т. п.), но суть дела от этого не менялась.

Вынося за скобки оценку идеологической нагрузки тогдашней обществоведческой подготовки, можно однозначно констатировать, что существующие направления с этой задачей не справлялись, более того, такая задача (как явно выраженная цель) перед ними не ставилась в принципе. Конституирующей дисциплиной в обществознании выступала история КПСС. Небезынтересные, быть может, сами по себе сюжеты борьбы большевиков с меньшевиками, «отзовистами» и троцкистами и прочими были здесь доминантными. Проблемы и перспективы развития страны декларативно излагались в учебниках лишь в дополняемых от съезда к съезду главах. В учебных курсах исторического материализма в качестве дополнительных формулировались, конечно, вопросы, как бы призванные осовременить проблематику (типа – «Базис и надстройка в условиях социализма» и т. п.), но суть дела от этого не менялась.

Ситуация в учебной сфере полностью коррелировалась с характером научных разработок. Некоторые «возмущения» (повторяю, что речь сейчас не идет о теоретико-методологических измерениях, но исключительно об акцентации на задачах осмысления актуальных потребностей развития страны) имели место лишь в области экономической науки, но и там их границы жестко определялись уже господствующими идеологическими императивами.

Ситуация в учебной сфере полностью коррелировалась с характером научных разработок. Некоторые «возмущения» (повторяю, что речь сейчас не идет о теоретико-методологических измерениях, но исключительно об акцентации на задачах осмысления актуальных потребностей развития страны) имели место лишь в области экономической науки, но и там их границы жестко определялись уже господствующими идеологическими императивами.

Годы «оттепели» — это годы надежд. Обозначался мощный импульс – одновременно выйти и за рамки существующих догматических предписаний, и осуществить этот выход на базе развернутого анализа реалий общественной жизни. Во всяком случае многие студенты Московского университета (и в этом убеждении нас утверждала позиция профессора А. М. Ковалева) в выборе специализации научного коммунизма руководствовались исключительно данной предпосылкой. Примечательно, что и мнения ряда советологов того времени были во многом схожими. На автора настоящих строк, в частности, большое впечатление произвела одна из их фраз, суть которой сводилась к тому, что оформление в Советском Союзе научного коммунизма как самостоятельного учебно-научного комплекса – зримое свидетельство попытки прорвать «мертвящую схоластику исторического материализма». Нужно оговориться, впрочем, что такое наше восприятие обусловливалось не отношением к внутренним характеристикам методологии исторического материализма, сохраняющей, с моей точки зрения, свои серьезные эвристические возможности и по сей день, но исключительно той формой, каковую истмат приобрел в рамках тогдашней официальной науки.

Трансформирующийся характер политического режима, стремительно оборачивающий настроения перемен в леденящие каноны застойного времени, обернулся крахом обновленческой парадигмы. Научный коммунизм, что в общем-то уже при самом его конституировании явно было предопределено влиятельными функционерами из идеологических структур Центрального Комитета КПСС, не стал жизнетворящим основанием, на котором могло бы возрасти новое качество социальной науки. Стимулируемые сверху поверхностность и «мелкотравчатость» духовных и моральных императивов создавали благоприятную почву для карьеризма, и очень многие, подвизавщиеся на ниве научного коммунизма, обрели для себя вполне комфортную среду в обстановке всеобщего конформизма и беспринципности. Многие, но не Александр Митрофанович Ковалев. И всей своей последующей деятельностью он смог убедительно утвердить свою научную принципиальность и ответственность.

Трансформирующийся характер политического режима, стремительно оборачивающий настроения перемен в леденящие каноны застойного времени, обернулся крахом обновленческой парадигмы. Научный коммунизм, что в общем-то уже при самом его конституировании явно было предопределено влиятельными функционерами из идеологических структур Центрального Комитета КПСС, не стал жизнетворящим основанием, на котором могло бы возрасти новое качество социальной науки. Стимулируемые сверху поверхностность и «мелкотравчатость» духовных и моральных императивов создавали благоприятную почву для карьеризма, и очень многие, подвизавщиеся на ниве научного коммунизма, обрели для себя вполне комфортную среду в обстановке всеобщего конформизма и беспринципности. Многие, но не Александр Митрофанович Ковалев. И всей своей последующей деятельностью он смог убедительно утвердить свою научную принципиальность и ответственность.

Я не ставлю целью дать всестороннюю оценку научной концепции профессора А. М. Ковалева. Я хочу показать только, какие его идеи оказались близки лично мне, повлияли на мои мировоззренческие установки. И еще: какие его идеи могут плодотворно влиять на развитие современной отечественной политической науки, придать ей новые импульсы.

Первой такой (не по значимости, но по времени) идеей выступает положение о необходимости комплексного, объемного анализа социальных процессов. Работая еще в рамках традиционной парадигмы, А. М. Ковалев стал организатором и активным участником любопытной для того времени дискуссии о предмете научного коммунизма. Если оппоненты его точке зрения (Ц. А. Степанян и др.) полагали, что таким предметом выступают социально-политические отношения, то Александр Митрофанович настаивал на необходимости исследования социума в его целостных измерениях, с учетом всех основных сфер общественной жизни – до семьи и быта включительно.

Первой такой (не по значимости, но по времени) идеей выступает положение о необходимости комплексного, объемного анализа социальных процессов. Работая еще в рамках традиционной парадигмы, А. М. Ковалев стал организатором и активным участником любопытной для того времени дискуссии о предмете научного коммунизма. Если оппоненты его точке зрения (Ц. А. Степанян и др.) полагали, что таким предметом выступают социально-политические отношения, то Александр Митрофанович настаивал на необходимости исследования социума в его целостных измерениях, с учетом всех основных сфер общественной жизни – до семьи и быта включительно.

Вопрос, как показало и новейшее время, имеет принципиальнейшее значение в методологическом плане. В современных условиях он уже на новой содержательной основе трансформирован в важную дискуссию о понимании «мира политического». Растущее число отечественных политологов сегодня все более настойчиво говорит о необходимости уточнения предметного поля политологии. Об этом свидетельствует и меняющийся профиль публикаций в области политической науки. Для первой половины 1990-х гг. было характерно преимущественное внимание разработке проблем парламентаризма, партийно-политической системы, вопросам федеративного строительства и т. п. И в наши дни исследователи не снижают интереса к изучению политической системы и политического процесса. Но они все более предметно начинают выписывать сюжеты, связанные с определением роли и значения политических решений и действий в обосновании и осуществлении финансовой политики, демографии, инноваций, экологии, миграционных процессов и др. Другими словами, объектом политологического анализа перестает быть лишь собственно политическая сфера общественной жизни. А это, безусловно, заметно усиливает значение политологического инструментария в анализе многослойных проблем взаимосвязанного социума. И такое понимание задач политической науки во многом восходит к идеям А. М. Ковалева.

Но не эта идея, конечно, стала центральной в профессиональной деятельности А. М. Ковалева. Уже со второй половины 1960-х гг. Александр Митрофанович приступает к созданию всеобъемлющей концепции исторического процесса. К тому моменту иллюзии «оттепели» стали потихоньку сходить на нет, прорывной потенциал социального знания все более заметно стал перетекать к новым возникающим направлениям (социологии в частности), политическая практика стала жестко утверждать себя в свертывании демократических начал. С дела А. Синявского и Ю. Даниэля начались уже вполне жесткие «разборки» с творческой интеллигенцией.

Но не эта идея, конечно, стала центральной в профессиональной деятельности А. М. Ковалева. Уже со второй половины 1960-х гг. Александр Митрофанович приступает к созданию всеобъемлющей концепции исторического процесса. К тому моменту иллюзии «оттепели» стали потихоньку сходить на нет, прорывной потенциал социального знания все более заметно стал перетекать к новым возникающим направлениям (социологии в частности), политическая практика стала жестко утверждать себя в свертывании демократических начал. С дела А. Синявского и Ю. Даниэля начались уже вполне жесткие «разборки» с творческой интеллигенцией.

А. М. Ковалев никогда не был тем, кого в тот период стали называть диссидентами. Но ему изначально претил и искус ухода в «башню из слоновой кости». Как настоящей ученый он искал и нашел достойный ответ цементирующему застою. Он стал настойчиво проводить мысль о том, что в понимании общественного процесса пора переходить от арифметики к алгебре исследования. И это свое стремление он воплотил в разработке концепта «способ производства общественной жизни».

Впрочем, интенсивный интерес к подлинно научной методологии не был безопасным делом. Отход от официальных методологических канонов не повлек за собой открытых репрессий, но раздражение и гнев соответствующих инстанций вызвал. Александр Митрофанович все это испытал на себе в полной мере. Было все: девять острейших заседаний Ученого совета философского факультета, доносы в КГБ с обвинениями в еврокоммунизме и ревизионизме, многочисленные вызовы в МГК и ЦК КПСС. Около года в редколлегии журнала «Коммунист» крутилась разгромная рецензия на книги А. М. Ковалева, публикация которой означала бы неизбежные «оргвыводы», то есть смерть в профессии. Рецензия, в конце концов, не была напечатана, но седых волос она Александру Митрофановичу заметно прибавила. И в этих нелегких для себя условиях склонный к уступчивости в личных отношениях А. М. Ковалев в полной мере продемонстрировал свою научную принципиальность и несгибаемость.

В результате осталась его научная, оригинальная концепция, обладающая мощным эвристическим звучанием. Рассмотрение способа производства общественной жизни как своеобразного единства способа производства собственной жизни (производства человека, способа производства материальных благ, производства вещей и социальных условий), а также природной среды, в которой функционирует общество, влекло за собой массу принципиальных научных выводов. А. М. Ковалев продолжил и по-своему развил традиции русского космизма. Одним из первых он обосновал идею о плодотворности позиции единства цивилизационного и формационного подходов к анализу общественной жизни. В качестве основы и мерила социального бытия Александр Митрофанович определил не какие-то безличные факторы, но человека, укрепив тем самым ту гуманистическую составляющую, которая всегда была стержнем отечественной философской мысли.

В результате осталась его научная, оригинальная концепция, обладающая мощным эвристическим звучанием. Рассмотрение способа производства общественной жизни как своеобразного единства способа производства собственной жизни (производства человека, способа производства материальных благ, производства вещей и социальных условий), а также природной среды, в которой функционирует общество, влекло за собой массу принципиальных научных выводов. А. М. Ковалев продолжил и по-своему развил традиции русского космизма. Одним из первых он обосновал идею о плодотворности позиции единства цивилизационного и формационного подходов к анализу общественной жизни. В качестве основы и мерила социального бытия Александр Митрофанович определил не какие-то безличные факторы, но человека, укрепив тем самым ту гуманистическую составляющую, которая всегда была стержнем отечественной философской мысли.

В последние годы профессор Ковалев активно занимался разработкой наиболее общих законов мироздания. Пиетет к фундаментальным основаниям научного знания вообще был его отличительной чертой. Конечно, он был увлекающимся человеком, что-то преувеличивал, неизменно выказывая, к примеру, весьма настороженное отношение к инструментальным возможностям политической науки. Со своей теоретической и нравственной точки зрения Александр Митрофанович никак не мог воспринять, в частности, концепт политического маркетинга. Рассматривая политику как исключительно ответственное дело, он морщился, когда речь заходила о применении теории игр к политическому анализу. Его приводили в негодование рассуждения о конституировании института лоббизма в России и утверждении этой темы в политической науке. Как последовательного демократа не только по убеждениям, но и по стилю руководства его приводила в недоумение увлеченность многих политологов проблематикой политической элиты. Можно говорить, конечно, что оптимального соотношения между теоретическими и прикладными возможностями науки он не нащупал, но он завещал другое: убежденность в великом предназначении науки, веру в ее преобразующую силу и мощь научного знания.

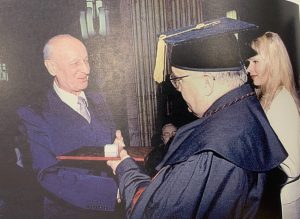

Талант Александра Митрофановича в полной мере раскрылся вместе с конституированием в стране политической науки. Отдав почти 20 лет жизни работе на отделении политологии философского факультета, он с восторгом воспринял известие о создании в Московском университете самостоятельного факультета политологии. И как первый председатель Профессорского собрания факультета успел много сделать для его становления и развития.

Достоинство и качество человека и гражданина проверялись, по глубокому убеждению Александра Митрофановича, его отношением к принципу социальной справедливости. Когда на кафедре всплыла как-то фраза Ралфа Дарендорфа о том, что «партия социальной справедливости уже отзвучала», он со всей резкостью выступил против этой посылки. А. М. Ковалев очень переживал, когда в 1990-е гг. часто повторялась мысль о приоритетности для наших дней других концептов – свободы, демократии, независимости личности. Без социальной справедливости, считал он, все эти понятия становятся бессодержательными, превращаются в пустой звук. Главное мерило прогресса состоит в нарастании уровня социальной справедливости. В ней – средоточие политических, социальных и нравственных предпочтений.

Достоинство и качество человека и гражданина проверялись, по глубокому убеждению Александра Митрофановича, его отношением к принципу социальной справедливости. Когда на кафедре всплыла как-то фраза Ралфа Дарендорфа о том, что «партия социальной справедливости уже отзвучала», он со всей резкостью выступил против этой посылки. А. М. Ковалев очень переживал, когда в 1990-е гг. часто повторялась мысль о приоритетности для наших дней других концептов – свободы, демократии, независимости личности. Без социальной справедливости, считал он, все эти понятия становятся бессодержательными, превращаются в пустой звук. Главное мерило прогресса состоит в нарастании уровня социальной справедливости. В ней – средоточие политических, социальных и нравственных предпочтений.

Естественно, что Александр Митрофанович сохранял неизменную приверженность социалистическому идеалу. Вспоминаю, как он был впечатлен позицией Зденека Млынаржа, когда этот идеолог «пражской весны», испытавший на себе все тяжести брежневского прессинга и сохранивший свои социалистические убеждения, в ответ на понятное недоумение одного из корреспондентов заметил: то, что не нужно детям, может понадобиться внукам. Для А. М. Ковалева в этом было главное – пронести в веках идею социальной справедливости, что он прямо и обозначил заглавием одной из последних своих книг.

Александр Митрофанович ушел из жизни. Но он и остался – как ученый, как автор фундаментальных трудов, как учитель. Как мой учитель.

Фото из книги «А. М. Ковалев. Избранное. Воспоминания об А. М. Ковалеве»